『ナチュラルガーデニング VOL.6』

2008-03-17 Mon “その他”

comments (8) | trackbacks (0) | 個別URL

めっきり空気が変わってきました。春になるんですね。

植物たちもそうだろうけれど、寒がりの自分が一番嬉しい。くすんくすん。

今日は本の紹介などしようかなと思いまして、Amazonのリンクを張ろうと思ったらまだ表紙画像が無いじゃないの! 発売ったら1月だよ? 仕事しろよAmazonの中のWebの人! てなことでメンドクサーとかいいながらスキャンしましたWeb屋さん。

ナチュラルなガーデニングの人には毎回好評なこの雑誌。久しぶりに買ったら、これ1,500円もしたっけ? たっけーよ! Web雑誌よりたっけーよ! とか悪態たれつつ、まぁ月刊じゃないからいいかなどと自分を慰めつつ。つつつつつ。

今回フィーチャーされているのはハーブ。やっぱりいいよねハーブ。思わずハーブコーディネーター取ろうかと思っちゃったくらいです。あとは相変わらずという感じですが、ベランダ人も参考にできる内容ではあったかな。なかなか興味深かったです。「ジャンクガーデン」が好きな方にはたまらない内容なのではないでしょうか。

この「ジャンク」。古ぼけた缶、古木、その雰囲気はとても好きなんですが、「ジャンク風に作る」というのがあまり好きではなくて。雑誌の中にも「JUNK GARDEN」などとプレート作っちゃった方もいますけど、いやそれ自分で書いちゃうのはどうなんだろうと。なんか恥ずかし感が。

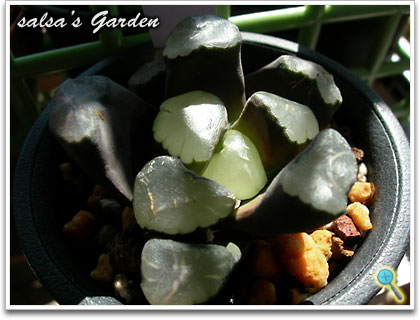

ちょっとさびた缶に多肉植物を。ええ、雰囲気出てる。と思うんですけど、実際これやったら夏のかんかん照りでは植物、たまったものじゃないでしょなんて考えちゃうんです。土が息できないよーとかさ。ああ、なんか敵作ってる気がする。ごめんなさい。自分、泥くさい田舎ベランダーですから許してください。

繰り返しますが、そういう雰囲気は好きなんです。つまり、狙ってやったワケじゃないけど「ジャンクになっちゃった」というのが理想なんです。例えば古ぼけた木箱。わざわざ買ってくるんじゃなくて、年月が経って古ぼけちゃったってのがいいんです。そんなもん、金出して買って喜んでるバカがどこにいるんだって話ですよ。はい、ここはオチだから笑っとけ。

そんなこんなで、冬の間放置しておいた私のベランダは見事にジャンクガーデン、というか汚いです。見ちゃいや。

まーなんにせよ、こういう雑誌を読むたびに感化されて、ベランダをどうにかせにゃいかんなあと思うんですわなぁ。それは「こんな風にしようかな」という楽しみでもあり、面倒くちゃさでもあり。

当記事へのコメントはこちら » comments (8)

当記事へのトラックバックはこちら » trackbacks (0)